耳穴療法是一種簡單、安全且有效的治療方法

耳穴是指分佈於耳廓上的腧穴,也叫反應點、刺激點

耳穴與臟腑經絡的關係

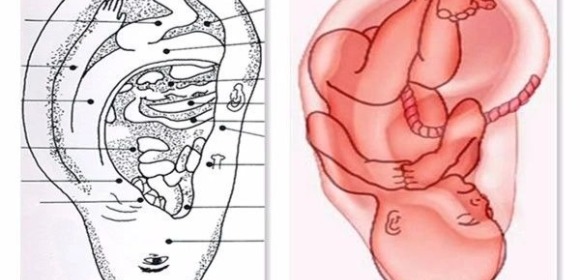

耳與臟腑經絡有著密切的關係,各臟腑組織在耳廓均有相應的反應區(耳穴)。當人體內臟或軀體有病時,往往會在耳廓的一定部位出現局部反應,如壓痛、結節、變色、導電性能等。利用這一現象可以作為診斷疾病的參考,或刺激這些反應點(耳穴)來防治疾病。

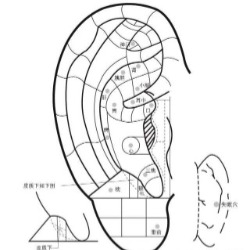

耳穴在耳廓上的分佈具有一定的規律

- 與面頰相應的穴位在耳垂。

- 與上肢相應的穴位在耳周。

- 與軀幹相應的穴位在對耳輪體部。

- 與下肢相應的穴位在對耳輪上、下腳。

- 與腹腔相應的穴位在耳甲艇。

- 與胸腔相應的穴位在耳甲腔。

- 與消化道相應的穴位在耳輪腳周圍等。

耳穴的主要治療方法

刺激耳穴的主要方法有:針刺、埋針、放血、耳穴貼壓、磁療、按摩等。以下是幾種常見的耳穴治療方法:

- 毫針法:以直徑0.32毫米、長度13毫米的毫針,直刺(也可根據耳穴部位的特點和病情需要進行斜刺或橫刺)相應耳穴,深度以4~8毫米有感覺即可。

- 皮內針法:先將耳穴部皮膚常規消毒,然後將撳針埋於耳穴處,再在埋針處貼一小塊膠布。

- 敷貼法:一般用中藥王不留行子敷貼,也可用白芥子、急性子、綠豆等,或用磁珠(磁鐵粉製成的圓珠)。先行常規消毒,左手托住耳廓,右手用止血鉗將粘有上述圓形顆粒物的膠布對準所選耳穴貼壓,並用手指輕壓耳穴1~2分鐘。一般留壓3天,每天上、下午由患者自行輕壓敷貼部位各一次,每次1分鐘左右。

此外,還有三棱針法、皮膚針法、艾條溫和灸法以及在耳穴上進行電針、藥物注射、鐳射照射等方法。

常見耳穴及其主治功能

以下列舉一些常見耳穴的名稱、部位及其主治功能:

- 耳中(膈)HX1:位於耳輪角處,即耳輪1區。主治血虛、血瘀、血熱引起的皮膚疾患,以及頑固性的皮膚瘙癢、蕁麻疹。

- 直腸HX2:位於耳輪腳棘前上方的耳輪處。主治便秘。

- 耳尖HX6、7:位於耳廓向前對折的上部尖端處。主治頭面五官科各種急性炎症,如麥粒腫、目赤腫痛、咽喉腫痛、面神經炎、蕁麻疹、濕疹、痤瘡、皮膚瘙癢等。

- 神門TF4:位於三角窩內,對耳輪上下腳分叉處稍上方。主治失眠、多夢、心煩、疲憊,以及頭痛、面痛、齒痛,蕁麻疹、濕疹、瘙癢,戒斷綜合征等。

- 盆腔TF5:位於三角窩後1/3的下部。主治帶下病,盆腔炎、附件炎。

- 腎上腺TG2P:位於耳屏游離緣下部尖端。主治低血壓、氣血不足、面色晄白、頭暈眼花,以及過敏性皮膚病。

- 皮質下AT4:位於對耳屏內側面。主治神經衰弱、失眠多夢、記憶力下降,神經性頭痛,身體虛弱等。

- 胃CO4:位於耳輪腳消失處。主治消化不良、腹脹,失眠、口臭,痤瘡、酒糟鼻,肥胖等。

- 大腸CO7:位於耳輪腳上方的前1/3處。主治便秘,肥胖,痤瘡等。

- 腎CO10:位於對耳輪下腳下方的後部。主治早衰、脫髮,神經衰弱,月經不調等。

- 肝CO12:位於耳甲艇的後下部。主治月經不調、痛經、經前期緊張症,更年期綜合征、癔病,黃褐斑、痤瘡等。

- 心CO15:位於耳甲腔正中凹陷處。主治神經衰弱,口舌生瘡、聲音嘶啞,癔病等。

耳穴療法的注意事項

- 在使用耳穴療法前,需諮詢專業醫生以確保安全和效果。

- 嚴密消毒,防止感染,如有感染徵象應及時處理。

- 皮膚有傷口、潰瘍、斑點、淤血等情況的人不宜使用耳穴療法。

- 心臟病、糖尿病、腎病、肝病等嚴重慢性病患者,或者孕婦、小兒等特殊人群,都不宜使用耳穴療法。

- 耳針可能發生暈針,注意預防並及時處理。

總之,耳穴療法是一種簡單、安全且有效的治療方法,但並非所有人群都適用。通過刺激耳穴,可以調節內分泌、改善血液迴圈、調節神經系統等,從而達到預防和治療疾病的目的。